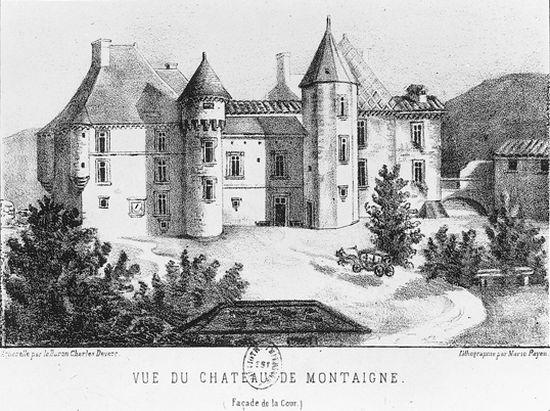

Michel Eyquem de Montaigne

Écrivain français (château de Montaigne, aujourd'hui commune de Saint-Michel-de-Montaigne, Dordogne, 1533-id. 1592).

Né dans un siècle politiquement troublé, Michel de Montaigne consacra la plus grande partie de sa vie à la rédaction de ses Essais, sans cesse remaniés, dans lesquels, tout en se peignant lui-même, il s'attacha à démontrer la faiblesse de la raison humaine et à fonder l”art de vivre sur une sagesse prudente, faite de bon sens et de tolérance. Ni stoïcien, ni épicurien, ni même sceptique pur, Montaigne ne se réfère aux grandes doctrines de l'Antiquité que pour jouer en définitive des unes contre les autres en une forme ouverte et dialogique, qui rend possible l'émergence d'une libre parole d'auteur.

Sa touchante amitié avec Etienne de La Boétie est restée légendaire.

Naissance

28 février 1533, au château de Montaigne, en Dordogne.

Famille

Son arrière-grand-père était un négociant bordelais enrichi, qui a acquis la terre noble de Montaigne (c'est-à-dire Montagne : « ma maison est juchée sur un tertre, comme dit son nom »). Ses oncles sont magistrats ; son père, écuyer (officier du roi), vétéran des guerres d'Italie, puis maire de Bordeaux. Sa mère est issue d'une famille de riches commerçants juifs espagnols, convertie au protestantisme. Michel est l'aîné de huit enfants ; il est catholique, comme son père.

Formation

Il apprend le latin dès l'enfance (comme une langue maternelle), puis fait ses études au collège de Guyenne, à Bordeaux, et enchaîne sur des études de droit, de lettres, de philosophie.

Maturité

Montaigne est conseiller à la cour des aides de Périgueux puis au parlement de Bordeaux (1554–1570). En 1569, il publie à Paris une traduction de la Théologie naturelle de Raymond Sebond que son père lui avait demandée. En 1570, il vend sa charge de parlementaire, se retire dans ses terres et commence la rédaction de ses Essais. Gentilhomme, Montaigne sert fidèlement la royauté alors que règne la fièvre des guerres de religion ; sa modération n'est pas sans lui valoir les attaques des extrémistes des deux camps.

Retiré en « sa librairie »

En 1580, à Bordeaux (dont il sera le maire de 1581 à 1585), paraît la première édition des Essais (en deux livres, à compte d'auteur), qu'il offre à Henri III ; l'ouvrage est réédité à Paris en 1587. Une nouvelle édition des Essais (1588, à Paris) est considérablement augmentée (trois livres). Montaigne continue à enrichir ses trois livres d'additions en vue d'une nouvelle édition (qui sera assurée par Marie de Gournay, en 1595).

Mort

Le 13 septembre 1592 au château de Montaigne ; il est inhumé à l'église des Feuillants, à Bordeaux.

1. Montaigne ou l'honnête homme

1.1. Jeune noble et jeune lettré

Issu d'une famille récemment anoblie et installée au château de Montaigne, le jeune Michel de Montaigne reçoit une éducation humaniste : son précepteur allemand Horstanus ne s'adresse à lui qu'en latin (que tout le monde, domestiques compris, a ordre d'utiliser à portée des oreilles de l'enfant). À 6 ans, il entre au collège de Guyenne à Bordeaux, puis fréquente la faculté des arts. Après avoir étudié le droit, sans doute à Toulouse (1549), il devient conseiller à la cour des aides de Périgueux (1554), puis au parlement de Bordeaux (1557). C'est là qu'a lieu sa rencontre avec Étienne de La Boétie, à qui il vouera une amitié indéfectible.

Éprouvant peu d'enthousiasme pour ses fonctions, Montaigne fréquente la Cour : il accompagne le roi François II à Bar-le-Duc, puis Charles IX au siège de Rouen tenu par les protestants (1562).

Son mariage avec Françoise de La Chassaigne (vers 1545-vers 1602), pour laquelle il ne manifeste pas un grand amour, date de 1565.

La mort de son père trois ans plus tard lui laisse un titre et des terres, et, en 1570, il peut vendre sa charge parlementaire à Florimond de Raemond (1540-1601). Dès 1569, il avait publié, selon un vœu de son père, une traduction de la Théologie naturelle de Raymond Sebond, qui prétendait fonder la loi chrétienne sur la raison. En 1571, il se rend à Paris, reçoit le collier de l'ordre de Saint-Michel, puis se retire dans son domaine, en Dordogne.

1.2. La rédaction des Essais

Installé dans la bibliothèque de son château, sa « librairie », Montaigne commence à dicter les premiers Essais (1572). Son travail est interrompu quelque temps en 1574, au moment de la quatrième guerre de Religion. En 1580 paraît la première édition des Essais, limitée alors aux deux premiers livres. L'auteur entreprend un voyage à Paris pour présenter son œuvre au roi, puis, peu après, se rend en Allemagne et en Italie (1581) pour soigner, dans les villes d'eaux, la maladie de la pierre dont il souffre. Ses notes intimes – qui consignent par le menu ses coliques et ses maux de vessie aussi bien que ses promenades archéologiques – sont rassemblées dans son Journal de voyage (posthume, 1774), où il confirme la relativité des choses humaines : l'« art de vivre » doit se fonder sur une sagesse prudente, inspirée par le bon sens et la tolérance.

Des temps troublés

Ayant appris à Lucques son élection à la mairie de Bordeaux, Montaigne remplit sa tâche en magistrat consciencieux (1581-1583), puis est réélu pour un second mandat (1583-1585). Durant ces années de troubles civils, il ménage habilement l'intérêt de la ville dont il a la charge. En 1584, Il reçoit Henri de Navarre (futur Henri IV) ; il se rapproche aussi du duc de Matignon, gouverneur de Guyenne, dévoué à Henri III. C'est ainsi qu'il peut déjouer les intrigues de la Ligue en 1585.

Dans le même temps, comme la peste sévit à Bordeaux, il s'en tient prudemment éloigné. En 1588, lors d'un voyage à Paris, il est dévalisé, puis embastillé au cours des troubles qui suivent la journée des Barricades. La même année, il achève enfin la deuxième édition des Essais, qui paraissent, accrus de nombreuses additions et d'un troisième livre.

Montaigne et La Boétie, son frère d'élection

L'amitié qui lia Montaigne et La Boétie – même si elle fut relativement courte (six ans) – est légendaire. Elle fait le sujet du plus célèbre chapitre des Essais (I, 28) : « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant : « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. »

Né à Sarlat en 1530, excellent helléniste, poète, magistrat au parlement de Bordeaux où il s'efforça de mettre en pratique la politique de tolérance du chancelier Michel de L'Hospital, La Boétie médita sur la politique dans le Discours de la servitude volontaire ou Contr'un. Les affinités qui le liaient à Montaigne furent multiples : les cultures antique et juridique, le bien public, l'amour de la vertu et de la vie.

Légèrement plus âgé que Montaigne, La Boétie mourut à 33 ans dans les bras de son ami, après lui avoir légué la totalité de ses livres et papiers. Montaigne publia ses œuvres, mais la mort de ce mentor et confident le poussa probablement à écrire ses Essais.

1.3. Entre implication et distance

Cependant, Montaigne ne reste pas cantonné à sa « librairie », il participe à la vie publique. En effet, et quoique mal à l'aise dans un monde qu'il trouve corrompu (« De la présomption », II, XVII), Montaigne se rend à l'appel de son souverain. Il sert ainsi d'intermédiaire à plusieurs reprises entre le futur roi de France, Henri de Navarre, et le camp adverse, ce qui lui vaut même de connaître en 1588, durant quelques heures, un séjour à la Bastille. Henri IV, monté sur le trône (1589), cherche à s'assurer ses services. L'auteur des Essais n'ignore rien des dessous politiques de la vie de son pays. Désabusé et dépourvu d'ambition, Montaigne sait que le souverain, assujetti aux mêmes passions et accidents que le commun des mortels, exerce un métier d'autant plus difficile que les opinions libres et objectives lui manquent. Il ne lui ménage pas sa fidélité mais se veut libre de ses sentiments : « Nous devons la subjection et l'obéissance également à tous Rois, car elle regarde leur office ; mais l'estimation, non plus que l'affection nous ne la devons qu'à leur vertu » (I, III).

Ami et parent de huguenots comme de catholiques, Montaigne veut vivre en bonne intelligence avec tout un chacun. Vivant dans l'une des époques les plus tourmentées et les plus intolérantes de l'histoire de France (partout s'allument bûchers d'hérétiques et de sorciers, tandis que fait rage une guerre fratricide), il reste le type parfait des idéaux humanistes d'ouverture, de tolérance, de lucidité et de bon sens.

Il consacre ses dernières années à préparer une nouvelle édition des Essais : celle-ci sera publiée en 1595 par Pierre de Brach (1547-1605), son copiste, et par Mlle de Gournay, une admiratrice devenue sa « fille d'alliance ». Il meurt le 13 septembre 1592.

2. L'auteur d'un seul ouvrage, les Essais

Le projet du livre est simple : « je suis moi-même la matière de mon livre ». Sans détour, Montaigne y expose ses expériences et ses impressions sans ordre déterminé. Un scepticisme serein en fonde l’unité : l’absence de certitudes conduit à la tolérance, au souci de vivre au présent, sans laisser la mort envahir la vie : « C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir loyalement de son être. » Montaigne fait l’éloge de l’amitié en des expressions touchantes occasionnées par la mort de son ami La Boétie : « parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Il conseille de distinguer la personne et la fonction, refusant de s’identifier à son rôle de maire de Bordeaux. Il développe une conception de l’éducation fondée sur le principe devenu célèbre : « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine. »

2.1. Un ouvrage sans sujet

Écrits sans esprit de système, les Essais ne sont pas définis par un sujet particulier ou une méthode déterminée. Il s’agit, pour Montaigne, d’essayer de décrire des situations ordinaires, de livrer ses réflexions sans artifices ni ordre préconçu, « Entreprenant de parler indifféremment de tout ce qui se présente à ma fantaisie » (I, XXV). À l'insatiable curiosité d'esprit de l'auteur des Essais, de la tristesse à l'usage de se vêtir, à l'oisiveté et aux cannibales, des postes à la colère ou à la vertu, tout semble bon à faire son butin, et qu'il se penche sur les problèmes éducatifs, qu'il nous livre ses réflexions sur les voyages ou qu'il médite sur les thèmes les plus éternels de la vie et de la mort, il est lui-même le commun dénominateur à toute chose : « Je suis moi-même la matière de mon livre » affirme-t-il dans l’Avis au lecteur.

Cette formule a pu donner lieu à bien des contresens. Littéralement, elle signifie que le projet de l’ouvrage est de nature autobiographique. Mais le lecteur attentif est déçu : les Essais nous apprennent assez peu de choses sur la vie de Montaigne. Plus encore, l’ouvrage met en cause la possibilité même de parler de soi. Cette mise en cause repose sur une raison de la plus haute importance : le « moi » n’existe pas ! Pour affirmer son existence, en effet, il faudrait pouvoir l’identifier, le reconnaître dans les diversités de formes qu’il peut prendre et des circonstances en lesquelles il se trouve. Mais l’expérience nous indique tout le contraire. « A peine oserai-je dire la vanité et la faiblesse que je trouve chez moi. J'ai le pied si instable et si mal assis, je le trouve si aisé à crouler et si prêt au branle, et ma vue si déréglée, que à jeun je me sens autre qu'après le repas ; si ma santé me rit et la clarté d'un beau jour, me voilà honnête homme ; si j'ai un cor qui me presse l'orteil, me voilà renfrogné, mal plaisant et inaccessible. Un même pas de cheval me semble tantôt rude, tantôt aisé, et même chemin à cette heure plus court, une autre fois plus long, et une même forme ores plus, ores moins agréable. Maintenant je suis à tout faire, maintenant à rien faire ; ce qui m'est plaisir à cette heure, me sera quelque fois peine. » (II,XII). La preuve de cette instabilité du moi est donnée quotidiennement. Même l’écriture des Essais, qui devrait donner la preuve du contraire, la confirme : « En mes écrits mêmes, je ne retrouve pas toujours l'air de ma première imagination ; je ne sais ce que j'ai voulu dire, et m'échaude souvent à corriger et y mettre un nouveau sens, pour avoir perdu le premier, qui valait mieux. Je ne fais qu'aller et venir : mon jugement ne tire pas toujours avant ; il flotte, il vague. » (ibid.)

2.2. Un scepticisme bien fondé

Le chapitre XII du Livre II, consacré à l’ « Apologie de Raimond Sebond », expose les principaux motifs du scepticisme.

D’une part, les sens sont trompeurs et la raison ne peut éviter la régression à l’infini : « Pour juger des apparences que nous recevons des sujets, il nous faudrait un instrument judicatoire ; pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration ; pour vérifier la démonstration, un instrument : nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d'incertitude, il faut que ce soit la raison ; aucune raison ne s'établira sans une autre raison : nous voilà à reculons jusques à l'infini. »

D’autre part, la réalité ne connaît pas de permanence : contrairement à ce que la métaphysique de l’être essaie de nous faire croire, tout est en perpétuel changement, aucune réalité ne conserve son identité dans le temps : « Et si, de fortune, vous fichez votre pensée à vouloir prendre son être, ce sera ni plus ni moins que qui voudrait empoigner l'eau : car tant plus il serrera et pressera ce qui de sa nature coule partout, tant plus, il perdra ce qu'il voulait tenir et empoigner. Ainsi, étant toutes choses sujettes à passer d'un changement en autre, la raison, y cherchant une réelle subsistance, se trouve déçue, ne pouvant rien appréhender de subsistant et permanent, parce que tout ou vient en être et n'est pas encore du tout, Ou commence à mourir avant qu'il soit né. »

La question « Que sais-je ? » n’exprime donc pas le désir de connaître mais la formulation d’une désillusion. La question n’appelle aucune réponse : elle indique simplement la conscience de ne pouvoir identifier les connaissances, dans l’impossibilité où l’on est de savoir ce qu’est savoir !

2.3. Comment savourer l'étrangeté

Cette impossibilité de connaître ne conduit nullement au désespoir. Le scepticisme de Montaigne n’est pas tragique ; il ne donne pas lieu à des lamentations sur la misère de l’homme. Le scepticisme a d’immenses vertus. Il permet de faire droit à la diversité des us et coutumes sans s’offusquer de rien : il est la condition de la tolérance et de la bienveillance. « J'ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte humeur, de s'effaroucher des formes contraires aux leurs » (III, IX). Longtemps avant que le tourisme ne lance ses compatriotes sur les routes, il s'en prend à ce genre de voyageurs que les siècles semblent incapables de faire disparaître et dont il dit : « Retrouvent-ils un compatriote en Hongrie […] les voilà […] à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient : pourquoi non barbares, puisqu'elles ne sont françaises ». Très frappé par cette étrange manie faisant que « chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage » (I, XXXI), il livre en passant cette recette toujours utile à emporter dans ses bagages : « S'il fait laid à droite, je prends à gauche ; si je me trouve mal propre à monter à cheval, je m'arrête ; et faisant ainsi, je ne vois à la vérité rien qui ne soit aussi plaisant et commode que ma maison. »

Outre qu’il permet de regarder avec bienveillances les diverses pratiques, le scepticisme permet également de jouir des pensées des auteurs antiques et contemporains sans autre souci que celui de s’enchanter de leur ingéniosité, de la bigarrure de leurs contrastes. Tout comme l’on prend plaisir à collectionner les bonnes bouteilles, il est possible de se réjouir des textes pour eux-mêmes.

2.4. Une éthique de la modestie

Montaigne se sent « par tout flotter et fléchir de faiblesse » (II, XVII), son esprit adopte une démarche prudente. Montaigne fait du scepticisme sa défense habituelle. Il croit en l'amitié, comme dernier point de la perfection. Quant à l'amour, il n'en parle guère, sinon pour constater que ce « n'est autre chose que la soif de jouissance » (III, V). Et à ceux trop tentés de s'enorgueillir de leur connaissance, de leur savoir, de leur sagesse, il répond : « C'est à Dieu seul de se connaître, et interpréter ses ouvrages » (II, XII), ajoutant : « Ce que je ne crois pas : […] que la science est mère de toute vertu » (II, XII). Et la raison ? « La raison humaine est un glaive double et dangereux » (II, XVII). Quant aux philosophes, « leurs opinions et façons les rendant ridicules » (I, XXIV), il voit peu de matière à les « excuser ». Pas davantage les médecins, exécutés avec une anecdote : « On demandait à un Lacédémonien, qui l'avait fait vivre si sain si longtemps : ‘ L'ignorance de la médecine ', répondit-il. » Montaigne, un jour de 1576, fait frapper une médaille avec son âge et la devise de Sextus Empiricus : « Je m'abstiens ».

2.5. Entre souffrance et plaisir : l'humaine condition

« Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme ; ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie » (III, XIII). Aux stoïciens, Montaigne rappelle d'abord que vouloir « se mettre hors d'eux et échapper à l'homme, c'est folie : au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bêtes » (III, XIII). Certes, il ne faut pas laisser « friponner » l'âme par les sens, mais sa noblesse ne s'en évalue pas pour autant dans le sublime : « Sa grandeur ne s'exerce pas en la grandeur, c'est en la médiocrité » (III, II).

L'homme doit savoir souffrir. Pareillement, il doit savoir jouir. Et pareillement, sans excès : « J'ordonne à mon âme de regarder et la douleur et la volupté, de vue pareillement réglée » (III, XIII). Cet épicurisme personnel, Montaigne nous en donne la recette quand il écrit : « Je passe le temps quand il est mauvais et incommode ; quand il est bon, je ne le veux pas passer, je le retâte, je m'y tiens » (III, XIII). Et l'on s'aperçoit qu'il ne manque pas d'une certaine recherche du raffinement. Jusque dans le sommeil, ayant, dit-il, « autrefois trouvé bon qu'on me le troublât, afin que je l'entrevisse » (III, XIII). Aimant la vie dans tout ce qu'elle peut lui offrir, Montaigne se « compose pourtant à la perdre sans regret » (III, XIII). Une fois encore et comme dans tout ce qui touche à l'humaine réalité, il s'en remet à la sagesse naturelle, affirmant : « J'accepte de bon cœur et reconnaissant, ce que nature a fait pour moi » (III, XIII), et, une fois encore, ici comme en matière de philosophie, les opinions qu'il retient pour règle d'existence « sont les plus solides, c'est-à-dire les plus humaines et nôtres » (III, XIII).

2.6. Philosopher, c’est apprendre à mourir

Vivre fait ainsi l’objet d’un apprentissage. Si le scepticisme ôte au verbe « apprendre » sa légitimité théorique, il lui redonne un sens pratique : apprendre à vivre, c’est tirer les leçons pratiques que les expériences les plus ordinaires nous donnent.

La première est que notre vie ne se vit qu’au présent. Ainsi faut-il se libérer de ce qui obscurcit le présent, les craintes, les regrets. La mort est obsédante : rien ne nous fait si peur que la nécessité de devoir mourir un jour ; rien ne nous afflige tant que la mort de nos proches. Il nous faut donc remporter sur elle la victoire la plus libératrice : lui ôter son étrangeté ; il convient de s’accoutumer tellement à sa réalité qu’elle ne mine plus notre présent. En ce sens, « Philosopher, c’est apprendre à mourir. »

Cet apprentissage ne consiste pas à s’exercer à mourir, ce qui serait aussi pervers qu’impossible. Contrairement au Socrate du Phédon de Platon, il ne s’agit pas ici de préparer la séparation de l’âme et du corps par l’ascèse mais, plus simplement, de rendre possible de jouir de la vie en supprimant ce qui y fait obstacle. La vertu réside dans cette capacité de savoir vivre authentiquement : « le principal bienfait de la vertu, c'est le mépris de la mort, moyen qui fournit notre vie d'une molle tranquillité, et nous en donne le goût pur et aimable : sans qui toute autre volupté est éteinte » (I, 9).

2.7. Une conception originale de l’éducation

Fort enclin à s'intéresser au devenir des enfants – ceux des autres, car, pour les siens, il parle assez sereinement de la mort de « deux ou trois » disparus en nourrice –, il professe en matière de pédagogie et d'éducation des idées si en avance sur son temps qu'elles restent encore pour beaucoup les clefs d'or de l'art d'enseigner. Au hasard de la lecture « Des menteurs », « De l'affection des pères aux enfants », « De la ressemblance des enfants aux pères », « Du pédantisme », « Des trois commerces », « De la colère » ou « De la modération », il offre l'occasion de découvrir peu à peu les principes d'une pédagogie qu'il expose pour Diane de Foix, comtesse de Gurson, dans le célèbre essai « De l'institution des enfants » (I, XXVI).

Limitée en apparence, puisque destinée aux seuls garçons, et fils de bonne famille de surcroît, cette pédagogie n'en contient pas moins un fond de vérité permanente et universelle : « Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage », et déjà le choix du précepteur de son futur élève en atteste la qualité, un « conducteur qui eut plutôt la tête bien faite que bien pleine ». Rejetant dogmatisme et verbalisme, prenant pour seuls critères de valeur ceux de la réflexion et du jugement personnels, l'observation directe et l'ouverture d'esprit sur l'opinion des autres, rappelant que « ce n'est pas assez de lui roidir l'âme, il lui faut aussi roidir les muscles », elle tend vers l'équilibre harmonieux des qualités de l'âme, de l'esprit et du corps, qui confère à celui qui la pratique une éternelle jeunesse.

2.8. Une pensée politique très libre

La sagesse sceptique conduit à une méfiance salutaire envers les institutions et les pratiques politiques qui se justifient par la vérité de leurs principes. S’il faut douter en matière théorique, combien encore faut-il pratiquer le doute à propos des pratiques humaines. Les relations sociales sont réglées par des lois et des coutumes qui ont le mérite de rendre possible la coexistence. Cette puissance ne leur est pas conférée par la vérité mais par l’accord implicite du plus grand nombre ; cet accord est comme un consensus issu de l’histoire. Les coutumes ne sont pas légitimes en vertu de leur conformité avec un ordre des choses immuables ou une Nature éternelle : rien de tel ne nous est accessible ; il faut donc se passer des absolus tels que la Justice et reconnaître une vertu de l’épreuve du temps. « Les lois prennent leur autorité de la possession et de l'usage ; il est dangereux de les ramener à leur naissance ; elles grossissent et s'ennoblissent en roulant, comme nos rivières ; suivez-les contremont jusques à leur source, ce n'est qu'un petit surgeon d'eau à peine reconnaissable, qui s'enorgueillit ainsi et se fortifie en vieillissant. Voyez les anciennes considérations qui ont donné le premier branle à ce fameux torrent, plein de dignité, d'horreur et de révérence : vous les trouverez si légères et si délicates, que ces gens-ci qui pèsent tout et le ramènent à la raison, et qui ne reçoivent rien par autorité et à crédit, il n'est pas merveille s'ils ont leurs jugements souvent très éloignés des jugements publics. » (II, XI) Le caractère dérisoire des lois et coutume à leur source ne doit pas faire douter de leur pertinence pratique dès lors qu’elles se justifient par leur longévité même. La résistance au temps est le signe d’une efficience.

La légitimité des coutumes fondée sur le consensus ne doit toutefois pas conduire à justifier toute pratique au motif qu’elle est plus éloignée de l’origine. Il faut aussi être libre à l’égard de ce qui est reçu pour ordinaire : l’art de faire varier les points de vue peut libérer de la barbarie familière. Il faut ainsi reconnaître une valeur de la naïveté, de cette proximité avec la situation native, dénuée de sophistication perverse : « Ces nations me semblent donc ainsi barbares, pour avoir reçu fort peu de façon de l'esprit humain, et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abâtardies par les nôtres. » (I, XXX) Ainsi des renversements peuvent-ils s’opérer : les cannibales ont des leçons d’humanité à nous donner.

2.9. Humilité et humanisme

L’humanisme ne peut donc pas ignorer les faiblesses et les limites de l’homme. L’humanisme de Montaigne est dépouillé de tout orgueil. « La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et frêle de toutes les créatures, c'est l'homme, et quant et quant, la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici, parmi la bourbe et le fient du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l'univers, au dernier étage du logis et le plus éloigné de la voûte céleste. » (II, XII)

Outre la position dérisoire de l’homme dans l’univers, sa faiblesse apparaît dans les limites de ses facultés, mises au jour par la critique sceptique. L’apologie de l’homme qui en ferait le centre de tout est donc irrecevable. Il faut aller jusqu’à mettre en cause la différence entre les hommes et les animaux. Rien ne permet d’affirmer que les hommes se distinguent des animaux par une différence de nature et non pas seulement de degré. L’argument souvent tiré de la présence de la langue chez les hommes est spécieux : le fait que nous ne comprenons pas les animaux ne permet pas de conclure qu’ils sont privés de l’intelligence, mais simplement que nous n’avons pas de langage commun. « Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle ? […] Ce défaut qui empêche la communication d'entre elles et nous, pourquoi n'est-il aussi bien à nous qu'à elles ? C'est à deviner à qui est la faute de ne nous entendre point ; car nous ne les entendons non plus qu'elles nous. Par cette même raison, elles nous peuvent estimer bêtes, comme nous les en estimons. » (ibid.)

L'humanisme des Essais a pour finalité la formation morale de l'homme, par une écriture de soi qui conduit Montaigne à penser et agir en toute sincérité, sous le regard vigilant du juge qu'il s'est lui-même donné : le lecteur .